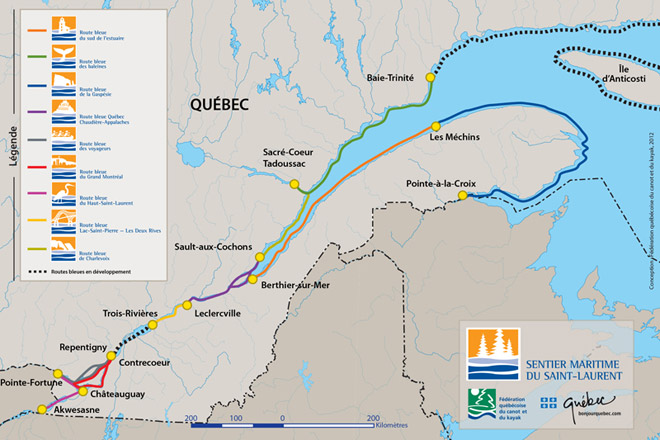

Créé en 2004 avec la Route bleue du sud de l’estuaire, le Sentier maritime du Saint-Laurent

fête cette année ses 10 ans d’existence. L’occasion de faire un bilan

de santé du sentier, qui compte aujourd’hui neuf routes bleues sur les

deux rives du fleuve. Et le résultat n’est pas à la hauteur des

espérances...

Jean Létourneau, kayakiste passionné, fut l’un des instigateurs de la

création du Sentier maritime, via la Route bleue du sud de l’estuaire,

au début des années 2000. Il est donc bien placé pour jouer au médecin

et en faire le bilan : « Le Sentier maritime est dans une phase

compliquée, voire mauvaise. Sa création devait initialement répondre à

plusieurs objectifs, notamment la mise en valeur du fleuve et son

accessibilité par les kayakistes. Beaucoup d’efforts ont été faits pour

la création et le développement des Routes bleues avec leurs

infrastructures : les abris, les aires de repos, les services. Mais, une

fois l’étape de la mise à l’eau, très peu a été fait pour les

pérenniser et faire en sorte que les communautés du fleuve

s’impliquent. »

Le constat est clair : le Sentier maritime du Saint-Laurent ne se porte

pas bien. Si Jean Létourneau a déjà donné quelques pistes de réflexion,

plusieurs points peuvent être soulevés pour expliquer cette situation

« compliquée ».

1. Désinvestissement des politiciens et du ministère du Tourisme

Initié en 2002 par le ministre André Boisclair dans le cadre de la

Politique nationale de l’eau, le Sentier maritime du Saint-Laurent est

le fruit d’une collaboration entre la Fédération québécoise du canot et du kayak

(FQCK) et Tourisme Québec. Le ministère du Tourisme donnait ainsi le

mandat à la FQCK d’assurer la gestion globale du Sentier maritime et de

l’uniformisation des différentes Routes bleues, développées par les

comités de développement régional. « La FQCK travaille en partenariat

avec Tourisme Québec afin de créer des outils de développement pour les

nouvelles Routes bleues », peut-on lire sur le site internet du Sentier

maritime. Or, comme l’explique Philippe Pelland, directeur général de la

FQCK : « Depuis quelques années, le Ministère s’est progressivement

retiré de la politique nationale de l’eau ». La Fédération se retrouve

dans une situation difficilement tenable : assurer une mission de

coordination et d’uniformisation, sans budget alloué pour le réaliser.

« Depuis un an, nous n’avons plus personne au poste de coordination.

Tourisme Québec est encore notre partenaire, mais on est loin du compte

pour permettre une embauche ». Il regrette cette logique comptable des

décideurs : « Le financement du sentier est ponctuel, car ils le

considèrent comme un vecteur économique pas assez important à l’échelle

du Québec ».

Une réalité que confirme Pierre Gaudreault, président d’Aventure Écotourisme Québec

: « Les moyens financiers n’ont jamais été à la hauteur de ce grand

projet de mise en valeur du Saint-Laurent. On a donc un projet

structurant, mais difficile à être viable à long terme. Il n’y a jamais

eu de mise en marché du sentier, ce qui aurait permis le déblocage de

fonds. Ça a été le cas avec la Route verte pour le vélo à coup de

plusieurs millions de dollars du ministère des Transports. Pour la Route

bleue, on parle de quelques milliers de dollars. Faute d’argent, tout a

été fait grâce avec des bénévoles ». Mais les bénévoles ne sont pas une

ressource inépuisable et ces gens passionnés, malgré un gros travail,

commencent à s’essouffler et les effectifs s’amoindrissent. Roger De La

Durantaye, président du Conseil d’administration de la Route bleue de la

rive sud de l’estuaire, le confirme : « C’est épuisant d’être bénévole,

surtout depuis que les ressources de la fédération ne sont plus là.

Cela permettait d’avoir un support, un lien avec les autres routes

bleues. Aujourd’hui, on est comme coupé les uns des autres. C’est

difficile au quotidien ».

2. Manque d’investissement de la population

Jean

Létourneau pointe du doigt un état d’esprit propre au Québec : « La

culture québécoise n’est pas propice à la philanthropie. Chez nos

voisins américains, on supporte beaucoup de causes. Au Québec, le

réflexe des utilisateurs du sentier est plutôt du type : “Le fleuve est

là. Pourquoi devrais-je payer 40 dollars par an pour en devenir membre?”

La raison d’être du sentier est d’assurer un accès pérenne au fleuve,

mais cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance dans l’esprit des

Québécois. Résultat : on a seulement environ 250 membres. Faites le

calcul. Cela fait trop peu pour assurer un revenu notable ». « Le fleuve

est un très bel atout. Ce n’est pas un juste un cours d'eau, assure une

compagnie membre et adhérente de la Route bleue du sud de l’estuaire,

qui préfère rester anonyme. Il est imprévisible et tellement varié! On

ne peut pas dire que c’est fade! La faune, avec tous les mammifères

marins, y est intéressante à observer. Il y a de très beaux coins pour

respirer. Mais il faudrait que les kayakistes accaparent davantage cet

espace ».

Jean

Létourneau pointe du doigt un état d’esprit propre au Québec : « La

culture québécoise n’est pas propice à la philanthropie. Chez nos

voisins américains, on supporte beaucoup de causes. Au Québec, le

réflexe des utilisateurs du sentier est plutôt du type : “Le fleuve est

là. Pourquoi devrais-je payer 40 dollars par an pour en devenir membre?”

La raison d’être du sentier est d’assurer un accès pérenne au fleuve,

mais cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance dans l’esprit des

Québécois. Résultat : on a seulement environ 250 membres. Faites le

calcul. Cela fait trop peu pour assurer un revenu notable ». « Le fleuve

est un très bel atout. Ce n’est pas un juste un cours d'eau, assure une

compagnie membre et adhérente de la Route bleue du sud de l’estuaire,

qui préfère rester anonyme. Il est imprévisible et tellement varié! On

ne peut pas dire que c’est fade! La faune, avec tous les mammifères

marins, y est intéressante à observer. Il y a de très beaux coins pour

respirer. Mais il faudrait que les kayakistes accaparent davantage cet

espace ».

Le sentier maritime a pourtant été créé sur le modèle du Maine Island

Trail, une route navigable de 520 kilomètres, géré par le Maine Island Trail Association

(MITA), une organisation forte de 4 000 membres et plusieurs centaines

de bénévoles. Sophie Marois, professeur en tourisme d’aventure au Cégep

Saint-Laurent, en a longtemps été une membre active : « Le MITA connait

aussi des difficultés, mais cela fonctionne quand même. C’est une

machine très bien organisée avec beaucoup de kayakistes qui empruntent

cette route. Malgré les nombreux terrains privés, son développement

s’est fait avec l’appui des populations terrestres et nautiques. Chacun y

a trouvé son compte. Au final, cela fait une culture du kayak bien

vivante au Maine. Ce n’est pas le cas ici au Québec. La culture du plein

air est encore jeune. »

3. Le retrait de Boréal Design

En

février 2012, le manufacturier québécois Boréal Design, spécialisé dans

la fabrication d’embarcations de mer et commanditaire des Routes

bleues, déclarait faillite. Le Sentier maritime perdait alors un

allié précieux dans la promotion du kayak de mer, une locomotive

économique qui tirait cette activité vers le haut en commanditant

notamment des événements régionaux à portée internationale. Ce fut le

cas avec l’organisation des Championnats du monde de kayak de mer, de

Forestville à Sainte-Luce, en 1999. Certains cadres de l’entreprise y

ont même pris part comme athlètes. À tel point que certains parlent

d’une « Famille Boréal Design » qui rassemblait et fédérait, autour

d’eux, tous les acteurs du monde du kayak : les clients et les

pratiquants, les pourvoyeurs, les instances dirigeantes.

Si la compagnie a été rachetée par Kayak Distribution, il semblerait

que cette famille n’ait pas survécu à la faillite. Comme l’explique

Roger De La Durantaye : « On n’est plus aussi proche avec les nouveaux

propriétaires. L’administration que l’on connaissait croyait au kayak de

mer. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas avec l’actuelle

administration, mais leurs prédécesseurs offraient plus de visibilité.

Ils croyaient fort au développement des Routes bleues. Avec la faillite

et le rachat de Boréal Design, on a perdu un acteur important, fort

impliqué ».

4. Un fleuve difficile à naviguer

Comme le fait remarquer Louis Dubord, copropriétaire de la compagnie

d’aventure Fjord en Kayak : « Le Saint-Laurent n’est pas facile à

naviguer. Au niveau de l’estuaire puis du Golfe, la difficulté est assez

avancée. Il faut avoir un certain niveau. Ce n’est pas pour les novices

ou même les kayakistes de niveau intermédiaire, mais bien pour les

experts ». La clientèle visée est donc plus limitée.

La Route bleue du Grand Montréal est plus accessible et semble mieux

s’en sortir. « Pour cette zone, on a beaucoup de téléchargements de

cartes sur notre site », assure Philippe Pelland. « Le Tour de l’Île

Bleu, organisé depuis trois ans, constitue une belle vitrine pour la

Route bleue. Elle devient plus accessible au grand public. Ce sentier de

navigation s’insère dans un bassin de population important et moins

dépendant des marées ». Les variations du niveau de l’eau, notamment sur

la Rive-Sud du Saint-Laurent, et les conditions climatiques sont aussi

des éléments importants qui affectent grandement la pratique du kayak de

mer.

5. Une activité en concurrence

Selon Pierre Gaudreault : « De nombreuses activités de plein air

émergent et se développent d’année en année. Il y a donc de plus en plus

de parts au même gâteau. Par exemple, au début des années 2000, il n’y

avait pas de via ferrata au Québec. Ces dernières se sont

développées un peu partout et on en compte aujourd’hui une trentaine! »

Sans oublier que le kayak de mer demeure une activité plus dispendieuse

que d’autres, et demande un investissement et une organisation plus

lourde : un kayak de mer mesure environ cinq mètres de long. Pas commode

à transporter dans des zones moins accessibles ou encore à ranger dans

son salon…

Alors, quel avenir pour le sentier maritime ? Cette mauvaise passe du

Sentier maritime n’est pas inéluctable : « On a un produit récréatif et

touristique exceptionnel », confie Roger De La Durantaye. « On ne lance

pas la serviette. On réfléchit à un autre modèle pour assurer la

pérennité du sentier. Au printemps 2013, on a notamment fait appel aux

municipalités pour des collaborations financières. Les MRC pourraient

également prendre le relais. »

Sylvie Marois envisage une solution plus radicale : « On doit relancer

sur les éléments forts du sentier. Ne pas hésiter à faire la part des

choses et se demander là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas.

Il faut investir dans les portions les plus intéressantes, celles qui

valent vraiment la peine. Mais ça prend l’appui du monde terrestre avec

des accès à leur terrain privé ». Pour Jean Létourneau, une chose est

sûre : « Il faut se réinventer. Sinon ce sera la fin du Sentier

maritime. Aujourd’hui, le gouvernement a des plans quant à l’utilisation

et l’appropriation du fleuve. Il faut profiter de cette récente

politique touristique pour insuffler un vent nouveau ».